(Indice delle puntate precedenti: parte 0, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4)

Paul Adrien Maurice Dirac nasce a Bristol, in Inghilterra, l’8 agosto del 1902; ma suo padre, Charles Adrien Ladislas Dirac, non è inglese: è originario di Monthey, nella Svizzera francofona, e non possiamo non partire da lui se vogliamo capire qualcosa della personalità di Paul.

Paul Adrien Maurice Dirac nasce a Bristol, in Inghilterra, l’8 agosto del 1902; ma suo padre, Charles Adrien Ladislas Dirac, non è inglese: è originario di Monthey, nella Svizzera francofona, e non possiamo non partire da lui se vogliamo capire qualcosa della personalità di Paul.

Nel 1886 il ventenne Charles decide di fuggire di casa e rompere definitivamente i rapporti con la sua famiglia. Dopo qualche anno trascorso a Ginevra a studiare, tra il 1888 e il 1890 Charles emigra in Inghilterra stabilendosi a Bristol, dove si guadagna da vivere come insegnante di francese. Qui incontra Florence Holten, una ragazza di 12 anni più giovane figlia di un capitano marittimo originario della Cornovaglia trasferitosi a Bristol per lavoro. I due si sposano nel 1899, e nel corso degli anni successivi arrivano tre figli: Reginald, Paul e Beatrice.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, con il ragazzo scappato di casa che riesce a farsi una nuova vita e a mettere su una famiglia felice in un altro Paese? Neanche per sogno. Tanto per cominciare, il carattere di Charles non è dei più facili: nella scuola dove insegna è famoso per la stretta disciplina che mantiene nelle sue classi grazie a un meticoloso sistema di punizioni. Le cose non cambiano più di tanto tra le mura domestiche, dove è un vero e proprio tiranno: le regole le decide lui, e moglie e figli si devono adeguare (situazione peraltro comune a quell’epoca, e forse ulteriormente accentuata dalla grande differenza di età che passa tra Charles e sua moglie).

Ora, questo approccio alla conduzione della famiglia non è di per sé necessariamente un male, a patto che le regole in questione siano ragionevoli; il problema è che papà Dirac tanto ragionevole non è. Diciamo pure che è un asociale: qualunque tipo di interazione col prossimo è vista come una scocciatura da evitare per quanto possibile. La moglie e i figli si trovano così rinchiusi in un ferreo isolamento che finisce, inevitabilmente, per plasmare il carattere del giovane Paul. Lui stesso, in una intervista condotta negli anni ’60, dirà al riguardo:

In quei tempi non parlavo mai a nessuno a meno che non mi rivolgessero la parola. Ero molto introverso, e passavo il mio tempo pensando a problemi sulla Natura. […] In effetti da ragazzo non avevo alcun tipo di vita sociale.

Come se ciò non bastasse, papà Dirac soffre anche di un’altra sindrome, tipica degli emigrati, in cui la nostalgia per la terra di origine si scontra con l’oggettiva impossibilità di farvi ritorno abbandonando il lavoro e la posizione faticosamente raggiunti nel nuovo Paese. Nel caso di Charles Dirac questa contraddizione si manifesta in alcuni atteggiamenti del tutto irrazionali, come ad esempio la scelta di acquisire la cittadinanza inglese solo nel 1919, trent’anni dopo il suo arrivo oltremanica (il che andrà a detrimento di Paul, come vedremo), e un ossessivo attaccamento alla lingua francese, che lo porta per esempio ad imporre al figlio di rivolgersi a lui unicamente in tale lingua:

[mio padre] pensava che sarebbe stato un bene per me imparare il francese in questo modo. Siccome però trovavo difficile esprimermi in quella lingua, preferivo stare zitto che parlargli in inglese. Così diventai un tipo molto silenzioso — tutto questo iniziò molto presto…

Non solo: anche a tavola è assolutamente vietato parlare, se non in francese. A causa di questa ulteriore, assurda regola la povera Florence decide a un certo punto di mangiare in cucina, presto seguita dagli altri due figli, mentre il marito e Paul restano a mangiare da soli nella sala da pranzo (dobbiamo presumere nel silenzio più assoluto).

La disfunzionalità della famiglia Dirac è perfettamente testimoniata da un aneddoto. Nell’estate del 1920 Paul si trova a vivere per la prima volta fuori casa, a Rugby, dove lavora come apprendista nella stessa industria in cui è impiegato il fratello Reginald. Com’è naturale, i due si incontrano spesso per strada, ebbene: in tali circostanze si trattano come due perfetti estranei, senza nemmeno scambiarsi un saluto!

Quanto al percorso di studi di Paul, anch’esso viene ovviamente deciso dal padre, che pensa bene di iscriverlo alla scuola in cui lui stesso insegna, il Merchant Venturers Technical College di Bristol. Contrariamente alla maggior parte delle scuole inglesi del periodo, in essa non si studiano i classici greci e latini o le arti, ma ci si concentra su scienza, lingue moderne e in generale materie molto pratiche. A scuola Paul è uno studente non particolarmente brillante, con una eccezione: la matematica, unica materia dalla quale è davvero affascinato. Un suo compagno di scuola lo ricorda così:

Infestava la libreria e non prendeva parte ad alcun gioco. Nell’unica occasione in cui lo vidi maneggiare una mazza da cricket, mi apparve curiosamente inetto.

Nel frattempo siamo nel pieno della prima guerra mondiale, e tutti i maschi in età arruolabile vengono chiamati dall’esercito: così le classi finali del college restano semivuote e i ragazzi più giovani vengono spinti in avanti per riempire i posti disponibili, senza preoccuparsi troppo di quanto essi riescano a capire ciò che viene loro spiegato. Grazie a questa circostanza Paul esce dal college nel 1918, quando è appena sedicenne. Sempre sotto l’influenza del padre, decide di lasciar perdere la matematica (nella quale peraltro non vedeva sbocchi lavorativi) e di iscriversi, come già suo fratello Reginald prima di lui, al corso di ingegneria elettrica dell’università di Bristol.

Durante i suoi studi di ingegneria Dirac approfondisce sì la sua conoscenza della fisica, ma, com’è naturale, solo nei suoi aspetti più applicativi (circuiti elettrici, fisica della materia, ecc.). Molti argomenti allora considerati “di frontiera” come le equazioni di Maxwell e la teoria atomica (per non parlare della relatività) non erano insegnati, in quanto ritenuti non necessari per un ingegnere. Nel maggio del 1919 accade però un evento importante: una spedizione di astronomi inglesi guidata da Arthur Eddington osserva per la prima volta, durante un’eclissi solare, la deflessione gravitazionale dei raggi di luce prevista da Einstein. L’annuncio crea grande scalpore, e improvvisamente la teoria della relatività diventa un argomento di moda. Anche il giovane Dirac ne rimane affascinato, e decide di saperne di più. Purtroppo però all’università di Bristol l’unico a occuparsi di relatività è un filosofo, tale Charlie Broad, le cui lezioni, del tutto non-tecniche, lasciano ovviamente Dirac insoddisfatto. Il suo appetito per la fisica di base verrà saziato solo l’anno successivo, quando Eddington darà alle stampe il classico testo Space, Time and Gravitation, che Dirac divora (in senso figurato).

Mentre nel tempo libero si diletta di fisica teorica, Dirac continua senza grande entusiasmo il corso di ingegneria elettrica giungendo infine al diploma nel 1921. Tuttavia le prospettive di impiego sono scarse: l’Inghilterra è ancora nel bel mezzo del processo di riconversione dall’industria bellica all’industria di pace, e il tasso di disoccupazione è molto elevato. Ironicamente, proprio i “sicuri” studi ingegneristici si rivelano alla prova dei fatti una scelta perdente, così Dirac decide finalmente di seguire la propria passione e si reca a Cambridge per sostenere la prova di ammissione alla prestigiosa università locale.

L’esame va bene e Dirac guadagna una borsa di studio, che però consiste nella miseria di 70 sterline all’anno. La prassi dell’epoca voleva che, per gli studenti fuori sede, questa borsa di base venisse integrata da un finanziamento a carico delle strutture educative della città di origine dello studente; ma a Dirac tale supporto venne negato perché suo padre (che, come abbiamo visto, aveva preso la cittadinanza solo due anni prima) risulta essere inglese da troppo poco tempo! Fortunatamente, a quel punto l’università di Bristol gli offre la possibilità di studiare matematica da loro senza pagare tasse, opzione che Dirac coglie al volo. Così, dal 1921 al 1923, Dirac studia a Bristol laureandosi in matematica applicata con first class honours, e a quel punto i suoi docenti a Bristol riescono finalmente a procurargli una borsa di studio per il dottorato al St. John’s College di Cambridge.

Così nell’autunno del 1923, a ventuno anni appena compiuti, Dirac riesce finalmente a evadere dall’ambiente emotivamente soffocante della sua famiglia (anche se si potrebbe obiettare che a quel punto i danni erano già stati fatti…) e dall’ambiente intellettualmente poco stimolante dell’università di Bristol, dove la ricerca è inesistente; al contrario, Cambridge è in quel momento la capitale indiscussa della fisica teorica inglese. Qui giunto, Dirac inizialmente spera di lavorare con Ebenezer Cunningham, matematico (e pacifista) londinese che può essere considerato il primo esperto inglese di relatività, avendo pubblicato i primi lavori sull’argomento nel 1914. Cunningham però, pur avendo solo 42 anni all’epoca, aveva già deciso di non accettare più studenti di dottorato, non sentendosi abbastanza a suo agio negli sviluppi più recenti della fisica. Così Dirac finisce con l’essere assegnato a quel Ralph Fowler che abbiamo già brevemente presentato nella puntata precedente: col senno di poi si trattò di un vero colpo di fortuna, visto che Fowler è in quel momento uno dei fisici inglesi più aggiornati sugli sviluppi della fisica atomica. Ciò non toglie che Dirac, che voleva occuparsi di relatività, sia rimasto all’inizio un po’ seccato!

Gli interessi principali di Fowler sono la teoria quantistica degli atomi e la meccanica statistica, e in entrambi questi campi Dirac non sa quasi nulla; ma in maniera sorprendentemente rapida riesce, nel giro di pochi mesi, a farsi una solida cultura di base, studiandosi tra l’altro il celebre Treatise on the Analtical Dynamics of Particles and Rigid Bodies di E. T. Whittaker e il voluminoso Atombau und Spektrallinien di Sommerfeld. Fowler capisce molto presto l’abilità del suo nuovo allievo quando questi risolve senza battere ciglio i primi due problemi di meccanica statistica che gli aveva assegnato. E questo è solo l’inizio: nel giro di un anno e mezzo Dirac pubblica infatti ben sette articoli, in cui risolve vari problemi suggeritigli da Fowler, dall’astronomo Edward Milne e altri. I suoi lavori presentano sin da subito uno stile caratteristico che lo accompagnerà per tutta la vita: sono estremamente concisi e diretti, tecnicamente accurati e presentati in maniera logicamente ineccepibile.

Nel frattempo l’ambiente di Cambridge, pur non essendo a sua volta particolarmente favorevole alle interazioni sociali, rende un po’ meno introverso il giovane Dirac, che ad esempio comincia a partecipare ai colloqui settimanali a casa del geometra H. F. Baker (una delle istituzioni della matematica a Cambridge) e si iscrive a due circoli accademici: il  Club (frequentato da tutti i fisici teorici che contano) e il già nominato Kapitza Club, più rivolto al lato sperimentale. In quest’ultimo ha l’opportunità di assistere a seminari tenuti, tra gli altri, da James Franck e Niels Bohr. D’altro canto, sebbene a Cambridge Dirac entri in contatto con diverse persone, nessuna di queste diventerà una vera e propria amicizia. La vita di Dirac in questo periodo non conosce distrazioni:

Club (frequentato da tutti i fisici teorici che contano) e il già nominato Kapitza Club, più rivolto al lato sperimentale. In quest’ultimo ha l’opportunità di assistere a seminari tenuti, tra gli altri, da James Franck e Niels Bohr. D’altro canto, sebbene a Cambridge Dirac entri in contatto con diverse persone, nessuna di queste diventerà una vera e propria amicizia. La vita di Dirac in questo periodo non conosce distrazioni:

Lavoravo tutti i giorni tranne la domenica, in cui mi rilassavo e, se il tempo era buono, facevo una lunga passeggiata da solo in campagna. L’idea era quella di riposarsi dopo una settimana di studio intenso, e magari provare a ottenere un nuovo punto di vista da cui approcciare i problemi il lunedì successivo. Ma lo scopo principale di queste passeggiate era quello di rilassarsi; i problemi mi galleggiavano in testa, senza pensarci in maniera conscia. Questo era il tipo di vita che conducevo.

Arriviamo così alla fatidica estate del 1925. Come sappiamo, Heisenberg visita Cambridge e (il 28 luglio) tiene un seminario al Kapitza Club, in cui peraltro non parla del suo ultimo lavoro. Per uno di quei classici scherzi del destino, Dirac non è a Cambridge in quel momento e non incontra Heisenberg. Tuttavia Fowler parla con il tedesco e lo convince a farsi mandare una bozza del suo articolo, che arriva a fine agosto. Fowler le dà un’occhiata veloce e quindi la passa a Dirac, lasciandogli un appunto sulla prima pagina:

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo.

Alla prima lettura, Dirac non è particolarmente impressionato dal lavoro del suo quasi-coetaneo, anche perché il linguaggio usato da Heisenberg è completamente diverso da quello al quale lui era abituato (il formalismo delle variabili azione-angolo usato da Sommerfeld). Tuttavia, una settimana più tardi, Dirac ritorna sulla bozza e cambia completamente idea, riconoscendo nelle idee di Heisenberg un possibile punto di svolta; da quel momento la sua mente sarà totalmente concentrata sul nuovo approccio alla meccanica atomica. In particolare, Dirac è colpito dalla nuova regola di moltiplicazione per le ampiezze di transizione, che già aveva suscitato l’attenzione di Born. Dopo qualche falsa partenza, l’idea buona arriva una domenica di ottobre, e lasciamo che sia lui stesso a raccontarci come:

Fu durante una passeggiata domenicale in ottobre, in cui (nonostante la mia intenzione di rilassarmi) stavo ancora pensando a questo  , che mi vennero in mente le parentesi di Poisson. Mi ricordavo qualcosa che avevo letto precedentemente in libri di dinamica avanzati riguardo queste strane quantità, e da quanto potevo ricordare sembrava esserci una stretta affinità tra le parentesi di Poisson di due quantità

, che mi vennero in mente le parentesi di Poisson. Mi ricordavo qualcosa che avevo letto precedentemente in libri di dinamica avanzati riguardo queste strane quantità, e da quanto potevo ricordare sembrava esserci una stretta affinità tra le parentesi di Poisson di due quantità  e

e  e il commutatore

e il commutatore  . L’idea venne dapprima in un flash, immagino, e generò una certa eccitazione. Poi naturalmente venne la reazione: «no, probabilmente è sbagliato». Non ricordavo molto bene la formula precisa per le parentesi di Poisson, avevo solo qualche vago ricordo. Ma la possibilità era eccitante, e pensavo che potevo appena aver avuto una grande idea. Era una situazione molto spiacevole, e divenne imperativo per me rispolverare la mia conoscenza delle parentesi di Poisson. Ovviamente non potevo farlo mentre ero in aperta campagna. Dovevo correre a casa e vedere cosa potevo trovare al riguardo. Guardai nei miei appunti, che avevo preso a vari corsi, ma non c’era alcun riferimento alle parentesi di Poisson da nessuna parte. I libri di testo che avevo a casa erano tutti troppo elementari perché ne parlassero. Non c’era niente da fare, perché era domenica sera e tutte le biblioteche erano chiuse. Potevo solo aspettare impaziente che passasse la notte senza sapere se questa idea era davvero buona o no, e tuttavia penso che la mia fiducia crebbe gradualmente nel corso di quella notte. Il mattino dopo andai di corsa in una delle biblioteche non appena essa fu aperta, e cercai le parentesi di Poisson nel libro di Whittaker. Erano esattamente quello che mi serviva!

. L’idea venne dapprima in un flash, immagino, e generò una certa eccitazione. Poi naturalmente venne la reazione: «no, probabilmente è sbagliato». Non ricordavo molto bene la formula precisa per le parentesi di Poisson, avevo solo qualche vago ricordo. Ma la possibilità era eccitante, e pensavo che potevo appena aver avuto una grande idea. Era una situazione molto spiacevole, e divenne imperativo per me rispolverare la mia conoscenza delle parentesi di Poisson. Ovviamente non potevo farlo mentre ero in aperta campagna. Dovevo correre a casa e vedere cosa potevo trovare al riguardo. Guardai nei miei appunti, che avevo preso a vari corsi, ma non c’era alcun riferimento alle parentesi di Poisson da nessuna parte. I libri di testo che avevo a casa erano tutti troppo elementari perché ne parlassero. Non c’era niente da fare, perché era domenica sera e tutte le biblioteche erano chiuse. Potevo solo aspettare impaziente che passasse la notte senza sapere se questa idea era davvero buona o no, e tuttavia penso che la mia fiducia crebbe gradualmente nel corso di quella notte. Il mattino dopo andai di corsa in una delle biblioteche non appena essa fu aperta, e cercai le parentesi di Poisson nel libro di Whittaker. Erano esattamente quello che mi serviva!

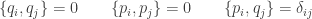

La definizione che fece passare a Dirac una notte insonne è

dove  e

e  sono una qualunque coppia di grandezze fisiche per il sistema hamiltoniano descritto dalle coordinate canoniche

sono una qualunque coppia di grandezze fisiche per il sistema hamiltoniano descritto dalle coordinate canoniche  e

e  . L’idea di Dirac si può sintetizzare come segue: le misteriose quantità

. L’idea di Dirac si può sintetizzare come segue: le misteriose quantità  che compaiono nella nuova meccanica non sono altro che la versione quantistica delle parentesi di Poisson tra le grandezze classiche corrispondenti. Più precisamente, si ha la celebre regola di quantizzazione (

che compaiono nella nuova meccanica non sono altro che la versione quantistica delle parentesi di Poisson tra le grandezze classiche corrispondenti. Più precisamente, si ha la celebre regola di quantizzazione ( )

)

Dirac si mette subito al lavoro e nel giro di qualche giorno riesce a dedurre questa regola dal principio di corrispondenza di Bohr (che tra l’altro non amava, ritenendolo poco rigoroso). Con la relazione fondamentale  a sua disposizione, Dirac può formulare le leggi della nuova meccanica semplicemente “traducendo” le leggi della meccanica classica espresse nel formalismo di Poisson. Così ad esempio la relazione di commutazione tra le matrici

a sua disposizione, Dirac può formulare le leggi della nuova meccanica semplicemente “traducendo” le leggi della meccanica classica espresse nel formalismo di Poisson. Così ad esempio la relazione di commutazione tra le matrici  e

e  , ottenuta da Born e Jordan nella maniera che sappiamo, è una immediata conseguenza dell’espressione delle parentesi di Posson tra le coordinate canoniche:

, ottenuta da Born e Jordan nella maniera che sappiamo, è una immediata conseguenza dell’espressione delle parentesi di Posson tra le coordinate canoniche:

dove  è il delta di Kronecker, che vale 1 quando

è il delta di Kronecker, che vale 1 quando  e zero altrimenti. Quanto all’equazione del moto per la grandezza

e zero altrimenti. Quanto all’equazione del moto per la grandezza  , essa sarà

, essa sarà

![\frac{dx}{dt} = \frac{2\pi}{ih} [x,H]](https://s0.wp.com/latex.php?latex=%5Cfrac%7Bdx%7D%7Bdt%7D+%3D+%5Cfrac%7B2%5Cpi%7D%7Bih%7D+%5Bx%2CH%5D&bg=ffffff&fg=333333&s=0&c=20201002)

di nuovo, del tutto analoga alla formula cui era arrivato Jordan per altre vie.

A Dirac non resta altro da fare che raccogliere tutti i risultati in un articolo, che intitolerà (con scarsa modestia…) Le equazioni fondamentali della meccanica dei quanti, e passarlo al suo supervisore. Fowler riconosce subito l’importanza del manoscritto e, oltre a inoltrarlo immediatamente ai celebri Proceedings della Royal Society, spinge perché venga pubblicato il più presto possibile. Così, appena tre settimane dopo la ricezione (che avviene il 7 di novembre), esso compare già a stampa come ultimissimo articolo del fascicolo di dicembre.

Nel frattempo Dirac manda una copia manoscritta del lavoro a Heisenberg, che lo riceve probabilmente verso metà novembre, mentre sta dando gli ultimi tocchi al Dreimännerarbeit (o subito dopo averlo terminato). Si tratta del classico fulmine a ciel sereno: a Göttingen tutti rimangono stupiti del fatto che un ignoto studente di dottorato inglese era stato in grado di ottenere, in maniera del tutto indipendente, i risultati su cui stavano lavorando da mesi! «Il nome Dirac mi era completamente sconosciuto» dirà Born qualche tempo dopo, «l’autore sembrava un giovane, eppure nel suo articolo ogni cosa era perfettamente a posto e ammirevole». Heisenberg stesso rimane decisamente impressionato; in particolare, come scriverà in una lettera a Bohr, lo colpiscono la semplicità dell’approccio adottato dall’inglese e la maggiore concisione del suo lavoro rispetto a quello di Born e Jordan.

Il 20 novembre Heisenberg prende carta e penna e risponde al suo “rivale”. La lettera in questione contiene molti complimenti, ma anche una brutta sorpresa per Dirac: oltre a congratularsi, infatti, Heisenberg gli fa presente che buona parte dei suoi risultati erano già stati ottenuti da Born, Jordan e lui stesso, come avrebbero testimoniato da lì a poco due articoli in via di pubblicazione sullo Zeitschrift für Physik. Tuttavia si affretta ad aggiungere che «ciò non rende assolutamente i suoi risultati meno importanti», in particolare per quanto riguarda la relazione con le parentesi di Poisson classiche (che manca completamente nei lavori della scuola di Göttingen).

Ovviamente Dirac ci rimane male per la questione della mancata priorità, ma è comunque soddisfatto per l’importante conferma di essere sulla pista giusta. (Se solo l’avesse saputo, Dirac avrebbe potuto consolarsi con l’idea di avere a sua volta battuto un altro giovane, John Slater, che in quello stesso periodo, lavorando a Harvard con Born, era arrivato alla medesima connessione tra parentesi di Poisson e commutatori quantistici.)

Dirac decide comunque di non impegnarsi più di tanto a studiare i lavori della scuola di Göttingen, preferendo invece proseguire per la sua strada, pur consapevole del fatto che ciò significa porsi in concorrenza, da soli, con l’intera truppa dei fisici tedeschi impegnati sull’argomento. Alla fine del 1925, il problema che la nuova meccanica deve affrontare è uno e uno solo: l’atomo di idrogeno. Dirà successivamente l’americano John van Vleck:

Aspettavo con ansia per vedere se qualcuno avrebbe mostrato che lo spettro dell’atomo di idrogeno veniva fuori con gli stessi livelli energetici della teoria di Bohr, perchè in caso contrario la nuova teoria sarebbe stata una delusione.

Questo è dunque il problema successivo che Dirac attacca. Ma ancora una volta, dovrà fare i conti con un temibile concorrente che risiede sulla sponda opposta del Mare del Nord… (continua)

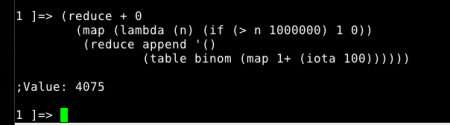

maggiori di un milione, per

e

che variano da 1 a 100. Rimando all’articolo sopra citato per una spiegazione dell’algoritmo utilizzato.

e

; dobbiamo costruire una tabella formata dai risultati di questa procedura per

e

che assumono ciascuno dei valori contenuti nella lista creata precedentemente. La soluzione di questo problema si ottiene, come ben sa chiunque abbia letto il secondo capitolo di SICP, annidando due applicazioni di

Pubblicato da omega1ck

Pubblicato da omega1ck